レイ・ダリオ氏による著作『The Changing World Order(変わりゆく世界秩序)』では、歴史上何度も繰り返されてきた帝国の勃興と衰退の流れ、さらには経済の長期循環について掘り下げています。

米中の対立が一段と鮮明化していること、コロナ後の大幅なインフレと巨額債務の拡大、そして基軸通貨であるドルの揺らぎを示唆する覇権交代リスクなど、まさにダリオ氏が警鐘を鳴らす「大きなサイクル」の後半に差しかかっている可能性が高まっているといえるでしょう。

こうした情勢下、従来の投資の常識が必ずしも通用しにくくなっており、自身の資産を守りながら増やすためには、グローバルな分散と戦略的な資産配分がこれまで以上に重要です。

ダリオ氏自身も、「自分の予測に過度な自信を抱かないこと。多くの失敗を経験したからこそ資産を幅広く分散するのが第一だと学んだ」と語っています。

一つのシナリオへの一点張りではなく、複数の資産に配分しどのような相場環境でも生き残れる「オールウェザー」型ポートフォリオを目指すべきだというわけです。

特に、現状のように債券や現金がマイナスの実質金利あるいはデフォルトのリスクを抱えやすい場面では、ダリオ氏は「債券や現金にとどまらず、株式・金・実物資産(不動産)を保有すべきだ」と強く言及しています。

加えて、代替資産として近年注目度を増している暗号資産(ビットコインなど)も、「デジタルゴールド」として少額ながら組み込む意義があるとも述べられています。

そこで本レポートでは、特に多くの投資家が注目する不動産・株式・暗号資産(仮想通貨)・金(GOLD)という4種類の資産クラスに焦点を当て、時代的背景やリスク要因、通貨防衛・地域分散の視点で検討します。

その上で、短期(~2年)・中期(2~5年)・長期(5年以上)の投資スパン別に戦略的アロケーション例とポートフォリオ具体案を提示していきます。

関連記事:

Contents

時代背景:インフレ高進と覇権移行期における資産の動向

ダリオ氏のリサーチでは、長期にわたる債務サイクルの終盤に差し掛かると、中央銀行が大規模に通貨を増刷(金融緩和)し、通貨価値の下落に伴って債券(現金や国債)から資金が流出すると論じられています。

投資家は通貨建て資産を売り払い、代替としてインフレ対策につながる「実物資産」や他通貨建ての資産に資金を移しがちです。

過去の歴史を見ても、自国の通貨価値が揺らいだ際には多くの人々が金・コモディティ・現物資産・他国資産、さらにはインフレに強い一部の株式に資金をシフトし、資産価値を保とうとしてきました。

例えば1970年代のアメリカでは、金本位制廃止と財政赤字の拡張によりインフレが深刻化し、投資家たちはドルを敬遠して金や実物資産に殺到しました。

その結果、金の価格は1971年時点で1オンス35ドルだったのが1980年頃には約670ドルに高騰し、並行して米国の住宅価格も2倍近くに上昇してインフレヘッジの役割を果たしました。

しかし株式市場(ダウ平均)は名目上横ばいに終わり、実質ベースで見ると価値が大きく目減りし、債券はインフレによってマイナスの実質利回りに苦しむ時代となったのです。

さらに現在、米国の覇権が弱まり中国の影響力が増すという枠組みでは、ドルの国際的地位の低下やサプライチェーン分断の問題なども顕在化しています。

各国の中央銀行がこぞって金の外貨準備比率を高めており、2022年に年間1,082トン、2023年に1,037トンという記録的なペースで金を買い増しているのも大きな特徴です(Central banks grew their gold reserves in 2023 as analysts see potential price surge | Fox Business)。

その理由については、「インフレと長期的な価値保存への対策」が主要な動機として指摘されています。このように国家レベルでも、ドルや国債に依存しすぎない方向へ資産防衛策をシフトする動きが明らかです。

こうした背景を踏まえ、以下では4つの資産クラスそれぞれについて、高インフレ・巨額債務・地政学リスクが重なる状況での活用度と懸念点を整理していきます。

資産クラス別の可能性と警戒ポイント

不動産(Real Estate)

有効性・メリット:

不動産は「実物資産」の代表格であり、インフレが進む局面でも価値を維持・伸ばしやすい資産とみなされています。

賃料収入は物価上昇に合わせて見直されるケースが多く、インフレ下でも実質的な収益を減らしにくいのが大きな利点です(Is Real Estate an Inflation Hedge? Looking at Historical Trends)。

実際、1970年代のアメリカでは住宅価格が約5年で2倍になり、インフレから資産価値を守る機能を果たしてきました。

学術的な検証でも、REIT(不動産投資信託)が中程度(年3〜6%)から高インフレ(6%以上)の環境下で株式を上回るパフォーマンスを示し、インフレが非常に高止まりした場面でも実質価値を守る結果が多かったことが報告されています。

また不動産は現物資産であるため、通貨価値の下落に対する防衛にも適しているといえます。もし自国通貨が弱含みになっても、需要のある主要都市の物件や海外の不動産は、その通貨ベースで評価額が上昇しやすく、資産目減りリスクを緩和してくれます。

国内外の不動産を複数保有しておけば、一国の不況や通貨暴落に対するヘッジ効果も期待できるでしょう。

リスク・注意点:

最も大きなリスクは流動性の低さと地域・政策への依存です。不動産は取引に手間と時間がかかり、相場が急変した際にすぐ現金化して資金を移しづらいという弱点があります。

また、各国各地域の不動産市況は景気動向、人口、税制や規制変更などに大きく左右されるため、金利が急上昇すると住宅ローンの負担増により不動産価格が押し下げられたり、政府が財源確保のため不動産課税を強化するなどのリスクも避けられません。

これらへの対策としては地域を分散した投資(国内外の複数エリアや種類の物件に分けるなど)が有効です。

幸い、少額投資でも世界の不動産市場にアクセスできるREITや海外ファンドがありますので活用しやすくなっています。

短期的には金利動向で価格変動が起きやすいものの、長期視点ではインフレに連動する家賃収入や資産価値の上昇を狙えるため、長期ポートフォリオにおいては不動産はコアとなる資産候補といえます。

株式(Stocks)

有効性・メリット:

株式は経済成長の恩恵をダイレクトに受ける資産であり、長いスパンで見れば企業の利益拡大によってインフレを超えるリターンを狙えます。

企業は価格転嫁やコスト管理などでインフレに対応可能なため、業種・銘柄次第ではインフレに強いケースがある点も注目です(コモディティ関連や必需品セクターなど)。

ダリオ氏の分析でも、通貨価値の大幅下落が進む局面で「実質価値を維持できる株式」に投資マネーが向かう動きが確認されています。

また株式は国際分散をしやすく、米国・欧州・新興国など多様なマーケットに投資可能です。

覇権交代期には新興国(現代なら中国やインドなど)の伸びしろが大きいこともあり、ダリオ氏は「中国投資は分散効果に役立つ」として長年コミットしてきた経緯があります(Global investors fret about blowback for owning China, Dalio says | Reuters)。

たとえば中国やインド、東南アジアなどは人口増と産業成長が続くと見られ、米欧で停滞があってもその分のリターンを補える可能性があります。

さらに多国籍企業であれば複数通貨で収益を上げているため、1つの通貨が下落しても他の通貨収益で相殺できるといった通貨防衛的なメリットもあるのです。

リスク・注意点:

株式の弱点はボラティリティの高さと景気サイクルへの影響です。とりわけインフレが高水準で景気停滞が重なる「スタグフレーション」期には、企業業績が伸び悩み、株式がインフレに追い付かないケースも少なくありません。

事実、1970年代のようにインフレ率が6%を上回る環境では株式の実質リターンがマイナスになりがちとの研究が存在します。

地政学リスクも考慮すべきで、米中対立の激化による中国株への制裁、最悪の場合には戦争リスクで世界市場そのものが打撃を受ける可能性があります。

こうした不透明要因への備えとしては国別・セクター別の分散がカギです。

単一市場だけでなく米国・欧州・新興国などをバランス良く組み入れ、景気敏感株からディフェンシブ銘柄、大型グロースからバリューまで多様なセクターを取り込み、特定要因の下落に巻き込まれすぎないようにすることが大切になります。

また、投資期間に応じて株式の比重を調節することも肝要です。

短期では株比率を抑えないと景気悪化時の急落に巻き込まれやすいですが、長期では経済成長によるリターンを享受するため株式をある程度厚めに持つ、といった配分調整が求められます。

暗号資産(Cryptocurrency)

有効性・メリット:

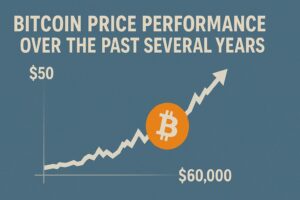

ビットコインを筆頭とする暗号資産は、この10年ほどの間に急速に形成された新たな投資対象です。

その特徴として中央管理者が存在せず、供給量が(ビットコインなら2,100万BTCと)上限設定されていることで、各国の法定通貨のように無制限に増刷されないという希少性が注目されてきました(Bitcoin’s role as an inflation hedge depends on where one lives — Analyst)。

支持派は「法定通貨が信用を失う局面では、ビットコインは『デジタルの黄金』として機能する」と主張しています。

実際にエルサルバドルのようにビットコインを法定通貨に採用する国や、一部企業・政府機関が準備資産としてビットコインを保有するケースも出始めました。

過去数年のパフォーマンスを振り返ると、ビットコインは他の資産クラスと比較して相関が低めな動き方を見せながら、長期的には大幅に値上がりしており(初期は数十ドル→2021年には6万ドル超)、タイミングよく投資した人にとってはインフレをはるかに凌駕するリターンを生んだともいえます。

法定通貨への不信から逃避的に購入される「オルタナティブ投資」という位置づけを得つつあるのが暗号資産です。

リスク・注意点:

暗号資産最大の注意点は価格変動が極めて大きいことで、短期的には数割から数十%もの上下動が普通に起こります。

そのため「インフレ対策資産」としての地位はまだ証明不足で、安定した先進国の投資家にとってはハイテク株的なリスク資産として動く傾向が強いとも言われています。

実例として、米国で2022年にインフレが数十年ぶりの水準に高まり、FRBが急速に金利を上げ始めた際、ビットコインは年間で約−65%もの暴落を記録し、インフレヘッジどころか大きく下落してしまいました(同時期に金価格は大きく下がらず実質価値を維持)。

つまり先進国においては、現状、暗号資産が単独で確実なインフレ防衛策になり切れていないのが実態です。

一方で、アルゼンチンやトルコなど自国通貨が急落やハイパーインフレに直面する国々では、ビットコインへの資金逃避が一定の役割を果たしたという見方もあり、「どの国に住んでいるか(通貨環境)」で効果が異なるとも言われています。

総合的に見て、暗号資産はリスク許容度が高い投資家が全体の数%程度を割り当てる程度の先鋭的な資産として位置づけるのが妥当でしょう。

将来的に法定通貨への不信感がさらに高まれば価格急騰の可能性がありますが、各国の規制強化リスクや未成熟な市場構造を考慮すると、最悪は価値がほぼゼロに落ちても耐えうる範囲で組み入れる必要があります。

金(Gold)

有効性・メリット:

金は歴史を通じてもっとも信頼されてきた「価値の貯蔵手段」として挙げられます。古来、通貨体制が動揺する局面では最初に買われ、価値を保ち続けてきました。

1970年代のアメリカにおいて、ニクソン・ショックでドルと金の交換が停止されると、多くの人々がドルを見限り金や実物資産へ資金を移し、金相場は約10年で20倍もの上昇を見せました。

ダリオ氏も、1971年8月15日に起こったドルショックを目撃し、紙幣の増刷による通貨価値の下落局面では「投資家が債券を売り金や実物に向かう」と強調しています。

実際、ダリオ氏の運営するブリッジウォーターは金を大量に保有していることで知られ、彼自身も「暗号資産より金のほうを多く持っている」と公言しており、高インフレと高債務の現局面での金の重要性を再三指摘しています。

金はどの国の信用にも依拠しないユニバーサルな価値を持つため、万が一、世界的な覇権交代でドル体制が大きく揺らいでも、その価値を相対的に保ちやすいといえます。

加えて流動性が高く、世界中どこでも換金可能な点も強み。近年の中央銀行による過去最大級の金買い増しは、「究極のセーフヘブン」としての地位を改めて裏打ちしているといえるでしょう。

リスク・注意点:

金の弱点は利息や配当を生まないことです。保有しているだけでインカムが発生しないため、インフレが落ち着いて実質金利が正になった局面では債券に見劣りし、長期間価格が停滞するリスクもあります。

短期的にはドルの為替相場や投資家心理の影響で上げ下げがあるものの、金自体が無価値化するリスクはゼロに等しい(企業倒産リスクや信用リスクがない)ため、ポートフォリオの保険としての意味合いが極めて大きいのです。

金を一定量保有することで、ハイパーインフレ・金融危機・戦争など最悪の事態に見舞われても資産の一部を守れる確率が上がります。

ETFなど証券化された商品で流動性を高める方法もあれば、ほんとうに非常事態を想定して、現物(金地金やコイン)を手元や安全な場所に保管する選択肢もあります。

総合的に見れば、金は「持っていないことのリスク」が高い資産であり、中長期のポートフォリオでは一定の割合を確保すべきと考えられます(Ray Dalio: I have more gold than crypto - MarketWatch)。

資産クラスの特性まとめ

下記の表に、各資産の特徴をわかりやすく比較します(◎=特に強い、○=まずまず有効、△=条件次第、×=脆弱)。

| 資産クラス | インフレ耐性 | リスク(価格変動) | 流動性(換金性) | 通貨価値防衛 |

|---|---|---|---|---|

| 不動産 | ○ 物価上昇に合わせて賃料が上がりやすい | 中 ~ 金利・景気で上下 | × 売却に時間・手数料が必要 | ○ 実物資産で価値が下がりにくい |

| 株式 | △ 企業次第(業種・銘柄による) | 中高 ~ 景気動向に連動 | ◎ 市場で売買しやすい | △ 多国籍企業なら分散効果 |

| 暗号資産 | △ 理論では希少だが実証は十分でない | ◎ ボラティリティ極めて高 | ◎ 24時間取引可能 | ○ 法定通貨に依存しない |

| 金(ゴールド) | ◎ 長期的に証明されてきた | 低~中(有事に強い) | ◎ 世界中で容易に換金可能 | ◎ すべての法定通貨から独立 |

ダリオ氏が提唱しているように、「将来の見通しには不確定要素が多いからこそ幅広く分散せよ」という考え方が重要です。

現金や国債がインフレ局面で相対的に不利になりやすい現在、不動産・株式・金・暗号資産といった選択肢を組み合わせ、お互いの弱点を補えるようにするのが賢明といえます。

投資期間ごとの戦略的アロケーション例

ここからは、短期・中期・長期の投資期間を想定した場合の資産配分イメージを示します。

リスク許容度は中~高レベルと仮定していますが、本当に近い将来に使う予定の資金は元本重視が優先である点に留意してください。期間が長くなるほどリスク資産のウェイトを高め、リターンを狙う構成になります。

▼ポートフォリオ比率例:

| 投資期間 | 不動産 | 株式 | 暗号資産 | 金(GOLD) |

|---|---|---|---|---|

| 短期(〜2年) | 20% | 30% | 10% | 40% |

| 中期(2〜5年) | 25% | 40% | 10% | 25% |

| 長期(5年以上) | 30% | 50% | 10% | 10% |

※あくまで一例です。個別の状況に合わせて調整が必要です。また、株式は先進国と新興国、不動産も複数地域に分けて投資する設定を想定しています。

短期(〜2年)プラン

短期的には、流動性と安定重視で守りを固めた配分を心がけます。例示では金の比率を40%と最も高く設定しました。

これは、1~2年で使う可能性がある資金は株価暴落やショック時のリスクを大きく背負わないようにするための手段です。金は有事のヘッジとして働きやすく、短期間でもインフレや通貨下落に対する防波堤になり得ます。

不動産には20%を振り向けていますが、こちらはREITや不動産ファンドなど換金性が高い商品を活用し、分配金を得ながらインフレ防衛するイメージです。

株式は30%に抑え、残りの10%を暗号資産に充てていますが、短期でリスクを極力避けたいなら暗号資産は0%でもよいでしょう。

短期運用では「損を極力避ける」姿勢を優先しつつ、インフレ進行で現金の価値が下がるリスクを避けるために実物資産の比率をある程度確保しています。

中期(2〜5年)プラン

中期では、短期ほど流動性にこだわらずバランス型の構成を狙います。株式の比重を40%に高め、リスク資産(株・不動産)の合計を全体の半数以上に増やすイメージです。

2~5年スパンでは景気の上げ下げを一度は経験する可能性が高いですが、下落局面で仕込んだ資産が景気回復フェーズで利益を生むポテンシャルがあります。

米中の緊張など地政学リスクはある一方で、技術革新や新興国の成長などプラス要因もあるため、株式を通じたリターン獲得を目指すわけです。不動産比率は25%に増やし、やや流動性は犠牲にしても安定したキャッシュフローを重視します。

金は25%に軽減していますが、まだ全体の4分の1を占めるウェイトとして保険機能を保持。インフレや通貨価値の不確実性は2~5年単位でも充分あり得るため、大きなショックが起きた際にしっかりポートフォリオを守ってくれる存在です(Central banks grew their gold reserves in 2023 as analysts see potential price surge | Fox Business)。

暗号資産は依然10%として、あくまで「スパイス」的役割にとどめていますが、今後の規制整備や普及によって安定性が向上すれば徐々に比率拡大を検討する余地もあるでしょう。

中期では「攻めと守りの調和」が重要で、どんなシナリオでも大破しない一方で緩やかな成長も狙うポートフォリオといえます。

長期(5年以上)プラン

長期投資では、リスク資産を積極的に活用し実質的な成長を追求するのが基本路線になります。株式の比率を50%にまで引き上げ、主たるリターン源とします。

5年以上の視野があれば短期的な景気後退を乗り越えて、最終的には企業の成長力が株価に反映されると期待できるためです。

米中のパワーバランス変化やテクノロジー進展により、新たな時代で力を伸ばす産業に投資するには株式が最もダイレクトです。

不動産は30%にして、世界的な人口動態や都市化による需要増をとらえます。先進国では高齢化や停滞リスクがある反面、新興国の商業・物流施設など成長が見込まれる不動産分野も存在するため、国際的に多角化すると良いでしょう。

暗号資産は10%を継続し、長期視野で技術成熟や社会受容が進んだ場合の「オプション価値」を狙います(もし暗号資産が将来、金と同等の「デジタル蓄財手段」あるいは新しい決済圏を確立すれば、この10%がポートフォリオ全体をけん引する可能性もある一方、失敗しても全体に大きく影響しない割合といえます)。一方、金は10%に落とし、長期では株・不動産の成長効果を優先する姿勢です。

とはいえ完全にゼロにしない点が肝要で、いつどこで大規模ショックが起こるかわからないからこそ、金という「最終的な価値保存手段」を少なくとも一部は常に保持しておくことが重要です。

長期投資家にとって、短期的な変動よりも世界そのものの秩序変化に備えることが求められ、その意味で金は保険として欠かせない存在といえます。

まとめ:多角的な分散と柔軟性こそがカギ

ダリオ氏が示唆するように、今後の変化が激しい時代には広範な分散と状況に応じたフレキシブルな対応が資産保護の柱になります。

本記事では、不動産・株式・暗号資産・金に焦点を当てて、それぞれの機能とリスクを整理し、投資期間ごとのシナリオに応じた配分例をお示ししました。

大切なのは、今回の比率例を固定したままにするのではなく、経済状況や自身のライフプランの変化にあわせて適宜リバランスすることです。

インフレが一時的に落ち着けば株式や不動産の比重を増やす、金融システムへの不安が高まれば金やビットコインを増やすなど、状況に応じた調整が求められます。

今日では、情報や金融商品が世界的に手に入りやすくなり、個人投資家でも海外ETFやグローバル不動産、暗号資産などさまざまなチャンネルを活用できます。

リスク許容度が中〜高の投資家は、こうしたメリットを活用して国内外を問わず有望なアセットを取り入れると良いでしょう。ダリオ氏は「今後10年、米中双方に課題があるが、中国資産は割安で分散効果をもたらすうえ、金は欠かせない」とも述べており(Global investors fret about blowback for owning China, Dalio says | Reuters)、特定の地域や通貨に偏らず、グローバルな観点で資産を多角的に保有することが新しい世界秩序に適応するうえで有効だと示唆しています。

最後に、未来を完全に予測することは不可能ですが、歴史に学んで大きな原理やパターンを意識することでおおまかな方向性を掴むことは可能です。

ダリオ氏の長期サイクル論は有力な示唆を与えますが、本人も「自分はしばしば間違いを犯す」と認めているように、幅広い可能性に目を向けて備える姿勢が鍵となります。

資産を分散して定期的に見直すことで、どのような未来が待ち受けていても財産を守り育てる戦略を築いていきましょう。

関連記事: