「ハゲタカファンド」「ハイエナファンド」とまで揶揄される投資ファンドが、日本企業に次々と牙を剥いています。

2025年3月、米国のヘッジファンド「エリオット・マネジメント」が住友不動産に巨額の投資を行ったとの報道が流れ、日本の投資家たちに衝撃が走りました。

アクティビスト(物言う投資家)として知られる米ヘッジファンド運営会社、エリオット・インベストメント・マネジメントが、国内不動産大手の住友不動産株を取得したことが分かった。事情に詳しい関係者が明らかにした。

一体エリオット・マネジメントとは何者なのでしょうか?本記事では分かりやすくエリオット・マネジメントの正体に迫ります。

最初に結論を言えば、エリオット・マネジメントは世界最大級のアクティビスト・ファンドであり、その執念深い投資手法と実績で企業経営者を震え上がらせてきた存在です。

時にはあまりの強硬ぶりに批判も浴び、「クズ」呼ばわりされることすらあります。しかし、その卓越した運用成績と影響力は無視できません。日本企業にも深く関与し始めたこの“物言う株主”の実像を、順を追って見ていきましょう。

【2025年】日本国内のヘッジファンド14社をおすすめ順にランキング形式で一覧にして紹介!

Contents

「物言う株主」アクティビストファンドとは?

エリオット・マネジメントを語る前に、まず基本的な概念としてアクティビストファンド(物言う株主)を押さえておきましょう。

通常の投資家が株を買って値上がり益や配当を期待するのに対し、アクティビストは株を大量に取得した上で経営陣に積極的に注文を付けることで企業価値を高め、自らの利益を追求する投資家のことです。

具体的には例えば、経営陣に対して「もっと自社株買いをして株価を上げるべきだ」とか「不採算部門は切り離した方がいい」といった提案を容赦なく突きつけます。

目的はシンプルで、株価の上昇=投資利益の最大化です。そのために経営にまで踏み込んで大胆な改革を要求するため、企業側からすれば「厄介者」ですが、株主にとっては利益をもたらす頼もしさもあります。

このような物言う株主は欧米では以前から存在しましたが、日本では長らく「企業経営への口出しはタブー」という風土が根強く、敬遠されてきました。

しかし近年、政府や取引所もコーポレートガバナンス(企業統治)の向上を促すようになり、日本市場も徐々にアクティビストを受け入れつつあります。そんな中で登場したのが、エリオット・マネジメントというわけです。

筆者が注目している日本のヘッジファンドであるブラッククローバーも物言う株主ですよね。

2025年トランプショックを回避した日本のヘッジファンド:ブラッククローバーリミテッド(BlackCloverLimited/坂本俊吾氏創業)の戦略と実績

エリオット・マネジメントとはどんなファンドか?

エリオット・マネジメントは1977年に米国人投資家ポール・シンガー氏によって設立されたヘッジファンドです。

創業当初の資金はわずか130万ドルに過ぎませんでしたが、そこから驚異的な成長を遂げ、現在では運用資産約7兆円(約727億ドル)規模にまで膨れ上がっています。

ニューヨークに本社を置き、ロンドンや東京など世界各地に拠点を構えるグローバルな投資会社です。

エリオット・マネジメント最大の特徴は、その徹底的なまでの執念深さと多角的な投資戦略にあります。株式だけでなく、破綻国家の債券や不良債権にまで手を伸ばし、法廷闘争も辞さずに利益を勝ち取る姿はまさに「投資界の修羅」と呼ぶに相応しいものです。

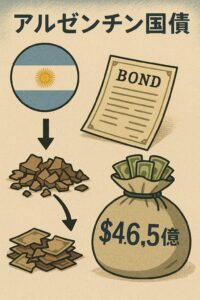

実際、エリオットはアルゼンチン政府がデフォルト(債務不履行)した際に超安値で国債を買い叩き、満額の債務返済を求めて15年にも及ぶ法廷闘争を繰り広げたことで悪名を轟かせました。

後述しますが、この執念の結果、アルゼンチンから莫大な債務を回収してしまうのです。

こうした過激な手法ゆえに、エリオット・マネジメントは世間から「ハゲタカ」「ハイエナ」といったあだ名を付けられています。

獲物(投資先企業や国)の弱みに付け込み、骨の髄まで利益をむしり取る様子をハゲタカに喩えた表現です。

中には感情的な批判から「エリオットマネジメントはクズだ」とまで言い放つ向きもあります。しかし、彼らは単なる強欲な集団ではなく、卓越した分析力と戦略眼で的確に価値を見抜き、リスクを取りにいくプロ集団**でもあります。その実力を示すのが次章で述べる圧倒的な運用成績なのです。

エリオット・マネジメントの運用成績

エリオット・マネジメントが恐れられる理由の一つに、創業以来の安定した高リターンがあります。以下は1977年の創設から2025年4月までの主な運用成績の推移です。

| 期間 | リターン(税引後) | 備考 |

|---|---|---|

| 1977年(創業) | – | ポール・シンガー氏がエリオットを創業。初期資金130万ドル |

| 1977年~2024年 | 年率約13.4% | 設立以来の平均年率リターン(税引後) |

| 2008年 | -3.0% | リーマンショック時。S&P500指数は-38.5% |

| 2009年 | +30.1% | 金融危機後の大幅反発。2008年の損失を即巻き返し |

| 2019年 | +6.9% | この年のS&P500指数は+31.5%(市場には劣後) |

| 2020年 | +12.7% | コロナショック下でも全月でプラスを記録 |

| 2024年末 | – | 運用資産は約727億ドルに拡大 |

表から分かるように、エリオットは長期的に年率約13%もの高リターン*叩き出してきました。

この数字は並大抵ではありません。例えば1977年に1万円をエリオットに預けて年13%複利で運用し続けたとすると、現在では約180万円以上になっている計算です。さらに特筆すべきは**大きな損失をほとんど出していない点でしょう。

2008年の世界金融危機(リーマンショック)の際でさえわずか-3%の下落にとどめ、翌2009年には+30%超で一気に挽回しています。

同じ2008年に米国株式市場(S&P500指数)は-38.5%という歴史的暴落を喫したことを考えれば、エリオットの損失限定の巧みさが際立ちます。

直近では2020年、新型コロナ・ショックで株式市場が大荒れとなった年にも、エリオットのファンドは年間で+12.7%の利益を上げました。

しかも驚くべきことに2020年はコロナ禍の3月も含めて月間ベースで一度もマイナスにならなかったのです。市場が急落して投資家の多くが損失を被る中で、常にプラスを維持したというのは驚異的な運用技術と言えます。

では、エリオット・マネジメントはどのような手法でこれほどの成果を上げているのでしょうか。彼らの運用スタイルのキーワードは「マルチストラテジー(複数戦略)」「バリュー投資」「アクティビズム」の3つです。

マルチストラテジー(複合戦略)

エリオットは株式以外にも債券、不良債権、不動産、コモディティ(商品)、プライベートエクイティに至るまで、あらゆる資産クラスに投資します。

市場環境に応じて最適な投資対象を選び、多角的にポートフォリオを構築することで安定的なリターンを追求します。

たとえば景気後退局面では債券や破綻企業の債権(ディストレスト債券)に資金を振り向け、景気拡大局面では株式やコモディティに投資するといった柔軟な戦略を取ります。

バリュー投資(割安狙い)

エリオットは一時的に低迷しているが本来価値のある資産を発掘する目利きでもあります。

創業当初は転換社債の裁定取引などからスタートしましたが、80年代以降は企業の債券や未公開株、不良債権など他の投資家が敬遠するような領域に果敢に乗り出し、大きな利益を上げてきました。

典型例が前述のアルゼンチン国債への投資です。

デフォルトで暴落した国債を“投げ売り価格”で買い集め、粘り強く満額返済を要求するという通常では考えられない手法で最終的に勝利し、約46.5億ドル(約5300億円)もの債権回収に成功しました。

まさに「人の行く裏に道あり」の格言を地で行く戦略です。

アクティビズム(物言う株主戦略)

そして何より有名なのが経営陣への積極関与=アクティビスト戦略です。エリオットは対象企業の株式を数%~10%前後大量に取得し、経営陣に対し株主価値向上の提案や要求を行います。

要求の典型は「自社株買いの実施・拡大」や「事業の売却・分社化」「ガバナンス改革(社外取締役の増員や経営陣の交代)」などです。

場合によっては株主提案や委任状争奪戦(プロキシーファイト)も辞さず、徹底的に企業に変革を迫ります。

こう聞くと短期志向で強引な印象を受けるかもしれませんが、エリオット自身は「短期的な利益より長期的な価値創造を重視している」と述べています。

実際、エリオットが提案する施策によって眠っていた企業価値が引き出され、結果的に株価が大きく上昇するケースも多々あります(次章の事例を参照)。

以上のように、多様な手法を駆使しつつも一貫して「割安なものに投資し、価値を引き出す」ことにフォーカスしているのがエリオット・マネジメントの運用哲学です。

その徹底ぶりと実績こそが、彼らが40年以上にわたり高リターンを維持できている秘訣と言えるでしょう。

日本におけるエリオット・マネジメントの投資先(保有銘柄)

では、エリオット・マネジメントは具体的にどのような企業に投資し、どんな要求を突きつけてきたのでしょうか。まずは日本企業に対する主な投資事例(保有銘柄)を見てみましょう。

実はエリオットは2010年代後半から密かに日本株に参入し始め、着実にポジションを増やしてきました。

近年では日本国内の有名企業にも次々とその名が浮上しています。

ソフトバンクグループ(SBG)– 通信・投資持株会社:

エリオットが日本企業への関与を本格化させた象徴的な例が、2020年のソフトバンクGです。同社株を約3,000億円分(約3%)取得し、「最大2.3兆円規模の自社株買い」など大胆な施策を要求しました。

ソフトバンク関連記事:危ない?危険?ソフトバンクグループの社債に潜むリスクを徹底評価!評判の劣後債に投資して大丈夫!?

ソフトバンク側はビジョンファンドの迷走などで株価低迷中だったこともあり、資産売却で約4.5兆円の資金を捻出して過去最大の自社株買いを実施します。

この対応を市場は歓迎し、ソフトバンク株は急騰。エリオットは短期間で莫大な利益を手にしたとされています。

エリオットの要求通りに動けば株価が上がる――この成功体験は、日本企業に「物言う株主も悪くない」と思わせた転機とも言えるでしょう。

ちなみに2023~2024年にもエリオットは再びSBG株を買い増したと報じられており、第2ラウンドの提言に乗り出している模様です。

東芝 – 総合電機(経営再建中):

名門・東芝もエリオットの標的となりました。東芝が不正会計や経営危機で揺れていた2017年頃から株式を取得し、経営陣と水面下で交渉を重ねました。

表立って大騒ぎすることはありませんでしたが、「非上場化(プライベート化)」「事業売却」など抜本策を巡って他の海外ファンドとともに影響力を行使し続けたのです。

この動きが後押しとなり、東芝は最終的に2023年に日本の民間企業として異例の**完全な非上場化に至りました。

エリオットは表には出さずとも“陰の交渉人”として結果を引き寄せた形です。表で大声を上げるだけでなく、状況に応じて静かに圧力をかける――まさにプロの交渉集団といった印象を東芝劇場でも示しました。

アルプス電気&アルパイン – 電子部品メーカーとカーナビ子会社:

2018年、エリオットはアルプス電気とアルパインという親子上場企業の再編に絡み動きを見せました。

香港系ファンドのオアシスが経営統合比率の不公平を批判する中、エリオットは両社それぞれの株式を9%以上取得して大量保有報告を提出し、存在感を示したのです。

結果的に統合案は承認され2019年に「アルプスアルパイン」が誕生しましたが、エリオットは統合の是非よりも統合条件の改善や株主への配慮を促す立場だったと言われます。

実際、反対派だったオアシスが提案した自社株買い増額などはいくつか実行に移されました。エリオットの参入により、経営陣が株主に配慮せざるを得なくなった典型例と言えるでしょう。

大日本印刷(DNP) – 印刷・電子部材大手

2023年1月、エリオットがDNP株式の5%弱を取得し第3位の大株主に浮上したと報じられました。

DNPはPBR(株価純資産倍率)が1倍を下回る典型的な「割安・キャッシュリッチ企業」で、まさにエリオット好みのターゲットでした。

同社に対しエリオットは大量の自社株買いによる株主還元策の強化などを促し、これに機関投資家のアムンディ・ジャパンも呼応して支援するという異例の展開になりました。

その結果、DNPは過去最大規模の自己株取得(3000億円規模)を含む株主重視の経営計画を打ち出し、市場からも評価されています。

エリオット自身はその後保有株の大半を売却し大株主上位から姿を消しましたが 、株価上昇と経営改革という成果を上げて去っていった形です。まさに“割安企業に活を入れる”エリオットのシナリオ通りと言えるでしょう。

三井不動産 – 不動産開発大手

2023年末から2024年初めにかけて、エリオットは三井不動産にも株式を取得していることが明らかになりました。

要求した内容は衝撃的で、「約1兆円もの自社株買い実施」と「同社が保有するオリエンタルランド株(東京ディズニー運営会社)5.4%分の一部売却」というものだったのです。

この報道が出るや否や三井不動産の株価は一時12%高と急騰し過去最高値を更新、逆に提案に含まれたオリエンタルランドの株価は一時4%下落するという市場の素直な反応が見られました。

三井不動産は即座に400億円の自己株買いを発表し、持ち合い株の解消や株主還元の拡充にも言及してエリオット提案に応える姿勢を示しました。

これによりエリオットは早々に約10%のリターン(利益)を得たとされています。

日本を代表する保守的企業がここまで迅速に動かされた点で、エリオットの存在感が際立ったケースです。

住友商事 – 総合商社

2024年には住友商事(大手商社)株を数百億円規模でエリオットが取得したことも報じられました。

総合商社は近年「株主還元が不十分」と海外投資家に批判されがちな業種ですが、エリオットはその代表格にもメスを入れた形です。

具体的な提案内容は明らかになっていませんが、資産効率の改善や自社株買い拡大といった要望をぶつけているものと見られます。

ブルームバーグはこの動きを「日本でアクティビストの影響力が増している証左」と報じ、実際日本市場ではアクティビストによる株主提案が年々増加し過去最高を更新中です。

米ヘッジファンド運営会社エリオット・マネジメントが住友商事の株式を数百億円規模で取得したことは、日本でアクティビスト(物言う株主)の影響力が高まりつつあることを映し出している。

資産家ポール・シンガー氏が創業したエリオットはこれまで、東芝やソフトバンクグループ、大日本印刷に狙いを定めてきたが、直近では三井不動産にも投資した。

日本では政府当局や東京証券取引所などの機関が上場企業に対し、バランスシートや株主還元をより意識した経営の実現を求める中、アクティビストの活動が当たり前になりつつある。

住友不動産 – 不動産開発

冒頭でも触れた住友不動産への関与は、まさに現在進行形です。2025年3月にエリオットが同社株を取得し、資産活用の効率化や株主還元強化について話し合いを行っていると報じられました 。

詳細はまだ不明ですが、不動産ディベロッパー各社に対しては含み資産の有効活用や大型開発計画の資本効率などを巡り、海外投資家から様々な提案が出始めています。

住友不動産も例外ではなく、今後エリオット主導で何らかの経営施策の変更が行われる可能性があります。続報次第では経営陣の交代要求などアグレッシブな展開も考えられるため、注目が集まっています。

以上が主なエリオット・マネジメントの日本における保有銘柄・投資先の例です。

この他にも、2019年にはホテル業のユニゾホールディングスに対して他のファンドと連携し経営陣提案のTOB(株式公開買付)を阻止する動きを見せたり、メガバンクの三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)にも株主提案を行ったとの報道もあります。

いずれにせよ、日本企業に対するエリオットのアプローチは総じて「豊富な内部留保(現預金)や隠れた資産を活用して株主価値を高めよ」という点に集約されます。

日本企業は保守的な財務戦略を採りがちで、その分株主への還元余地が大きいことをエリオットは熟知しています。

そこを巧みに突いて投資を行い、企業価値向上と株価上昇による利益獲得を狙う——まさにエリオットの真骨頂が発揮されているのが日本市場なのです。

エリオット・マネジメントの日本法人と現地体制

エリオットがこれほど日本企業にコミットする背景には、日本国内での拠点整備も大きく関係しています。エリオット・マネジメントは東京にオフィスを構え、日本法人を設立して現地スタッフを配置しています。

2018年頃からアジア業務の拠点を香港から東京・ロンドンに移す動きを進め、2021年には香港オフィスを正式に閉鎖して残るスタッフを東京とロンドンに移管しました。

この結果、アジア地域の投資案件の多くが東京主導で行われるようになり、ソフトバンクGへの提案など最近のアクティビスト活動も東京オフィスから運営されています。

日本法人には当然、現地の責任者(日本代表)も置かれており、日本人を含むローカルチームが企業との対話や分析に当たっているとみられます。

表に名前こそ出ませんが、彼らは日本企業の商慣習や法制度にも精通したプロフェッショナルです。エリオットの要求が単なる外国人の空論ではなく、具体的かつ実現可能な提案として受け止められるのは、こうした現地密着の体制があるからこそでしょう。

実際、エリオット以外にも世界の著名アクティビストファンド(例えばサード・ポイントやバリューアクト)などが続々と東京に拠点を設けています。日本市場がアクティビストにとって“青い海”であることを示すように、日本は今やアクティビスト投資額で世界第2位の市場にまで成長しています。その先陣を切り、成功事例を作り出しているのがエリオット・マネジメントなのです。

海外での主な投資事例とエピソード

続いて、エリオット・マネジメントの海外における著名な投資案件もいくつか紹介しましょう。

これらを見ると、同社がいかにグローバルに活躍し、時に型破りな手段で成果を上げてきたかが分かります。

アルゼンチン共和国 – 国家への債権回収劇:

エリオットの伝説的エピソードとして真っ先に挙がるのが、アルゼンチン政府との15年戦争です。

アルゼンチンは2001年に経済危機で国家デフォルト(債務不履行)に陥りました。

多くの投資家が損失を受け入れて撤退する中、エリオットは関連会社のNMLキャピタルを通じて暴落した国債を底値で買い集めたのです。

そして「元本と利息を満額支払え」と主張し、米ニューヨーク連邦地裁に提訴しました。

執拗な法廷闘争の末、2014年に米最高裁でエリオット側の勝訴が確定。2016年にはアルゼンチン政府から約46.5億ドル(約5300億円)もの債務支払いを勝ち取る和解に至りました。

この過程でエリオットが見せた強硬手段は、まさに映画さながらでした。

なんとアルゼンチン海軍の練習帆船「エスメラルダ号(リベルタード号)」を航行先のガーナで差し押さえてしまったのです。

国家の軍艦すら容赦なく捕獲して債務履行を迫るという、前代未聞の行動でした。

さらに人工衛星の打上げ契約を差し押さえようとしたとの情報もあり、もはや国家といえども逃げられないという“見せしめ”の様相でした。

その執念と行動力にアルゼンチン政府も震え上がり、「契約は絶対に守らせる」というエリオットの鉄の意志を知らしめる結果となりました。

Twitter社(現X) – SNS大手への経営介入:

エリオットは近年、IT業界の大物にも手を出しています。

2020年にはSNS大手のTwitter社の株式を取得し、当時のCEOで創業者のジャック・ドーシー氏の退任を要求しました。

ドーシー氏はカリスマ経営者でしたが、同時に別企業のCEO職も兼務しており、エリオットは経営専念を求めた形です。

最終的にドーシー氏はその時点ではCEOに留まりましたが、エリオットは取締役ポストを獲得し、約20億ドルの自社株買い実施を経営陣に合意させることに成功しました。

このニュースを受けてTwitter株は上昇し、株主還元策の拡充も実現しています。

結果的にドーシー氏は翌2021年にCEOを退任し、その後2022年にはイーロン・マスク氏によるTwitter買収劇につながりました。エリオットの介入が劇的な経営変化の伏線となった好例と言えるでしょう。

サムスン電子 – 韓国財閥への挑戦:

2015~2016年頃、エリオットは韓国サムスングループにも攻勢をかけました。

サムスン物産と第一毛織の経営統合(いわゆるサムスングループの事実上の経営権継承策)に反対票を投じて話題を呼び、その後もサムスン電子株を取得して企業再編や配当増額、ガバナンス改革を提案する大キャンペーンを展開しました。

サムスン側は当初猛反発しましたが、最終的には株主還元策の拡充(配当倍増や自社株消却)や社外取締役増員などいくつかの譲歩を引き出しました。

韓国屈指の巨大企業を相手に、一部とはいえ改革を実現したことはエリオットの手腕を示すものです。

なお、この件では韓国国内でエリオットに対し激しいバッシングも起き、民族情緒的に「外資ハゲタカ」と非難されました。エリオットの手法が各国で賛否を招く典型例ですが、それでも株主価値向上という成果は残したのです。

AT&T – 米通信大手への提言:

2019年、エリオットは米通信大手AT&T株を約32億ドル取得し、経営陣宛に戦略見直しを求める公開書簡を送付しました。

同社がメディア買収などで複雑化した事業構成を批判し、事業の整理や経営効率化を訴えたのです。エリオットは「計画を実行すれば株価は2021年末までに60ドルに達する」とまで豪語しました。

保有比率1%程度にも関わらずその影響力は絶大で、AT&T経営陣は即座に取締役増員やCEO職と会長職の分離などガバナンス改革を含む3カ年計画を発表し、エリオットと一定の和解をしました。

最終的に期待ほど株価は上がらなかったものの、巨象企業の舵を切らせた行動力はさすがといえます。

これら以外にも、エリオット・マネジメントは枚挙に暇がないほど多くの企業・案件に関与してきました。

例えばeBayでは事業売却を迫り、イギリスの老舗企業ホイットブレッドでは傘下のコスタコーヒー事業の売却を実現させるきっかけを作りました。

さらにはオーストラリアの鉱山企業や米国の発電会社など、多種多様な業種にも顔を出しています。世界中で「企業に変革を迫り、価値を引き出すドラマ」を演じてきたのがエリオットなのです。

エリオット・マネジメントに対する評価と批判

このようにエリオット・マネジメントは株主にとって頼もしい存在である一方、その強引な手法ゆえにさまざまな批判や論争も巻き起こしています。

短期志向への批判:

エリオットのようなアクティビストは「短期的な株価釣り上げに固執し、長期的な企業育成を犠牲にしている」と批判されることがあります。

たとえば、過度な自社株買いや配当増額は研究開発や設備投資を圧迫し、企業の将来競争力を削ぐのではないか、という指摘です。

エリオットは長期的視点も持っていると主張しますが、経営陣側から見れば「もっと腰を据えて見守ってほしい」という本音もあるでしょう。

対立と混乱:

強烈な株主要求は、経営陣との軋轢を生みます。エリオットが関与すると社内外で意見が割れ、委任状争奪戦や訴訟沙汰に発展するケースもあります。

そうした対立劇は企業のイメージ低下や社員士気の低下を招きかねません。エリオットは「株主価値のため」と言いますが、経営陣からすれば「会社をかき回すトラブルメーカー」と映ることもあるでしょう。

社会的影響への懸念:

エリオットの要求によってリストラ(人員整理)や事業売却が行われれば、従業員や取引先にも影響が及びます。

その結果、失業者が出たり地域経済に打撃が及ぶ可能性も否めません。

批評家は「アクティビストは株主の利益しか見ておらず、他のステークホルダーへの配慮が足りない」と指摘します。

ときに過激な呼び方で「企業秩序を乱すクズ」といった声が上がる背景には、こうした社会的副作用への嫌悪感もあるのです。

もっとも、これらの批判に対してエリオット・マネジメント側にも言い分があります。

「我々は企業価値を高め、結果的に株主だけでなく社会全体の資本効率を上げている」という主張です。

事実、エリオットの介入で業績が改善したり株価が上がれば、年金基金など他の株主も恩恵を受け、人々の資産形成に資する面もあります。

また近年では環境・社会・ガバナンス(ESG)の観点にも配慮し、極端に短期的な利ざや追求ではなく「持続的成長を促す建設的アクティビズム」を標榜するファンドも増えてきました。

エリオット自身も以前よりソフトなコミュニケーションを取るようになったとの指摘もあります。

要は、エリオット・マネジメントという存在は諸刃の剣だということです。

経営陣にとっては恐怖の刺客かもしれませんが、眠れる企業価値を引き出してくれる起爆剤でもあります。

実際、日本企業の中にはエリオットの指摘を受け入れて素早く改善策を打ち出し、株価を上げた例も出てきました。その意味で、エリオットは資本市場における「革命児」とも言える存在でしょう。

まとめ:エリオット・マネジメントは脅威か味方か?

エリオット・マネジメントについて、その概要から日本での活動、世界の事例、賛否両論まで一気に見てきました。

強引さゆえに「ハゲタカ」「クズ」といった過激な言葉で批判されるエリオットですが、その根底にあるのは資本主義の原則に忠実なまでの信念です。

すなわち「株主の利益こそ最優先」「契約は守られなければならない」という信条であり、これを貫くためには国家とも戦うし、企業トップにも容赦なくメスを入れる覚悟があります。

一般投資家の立場から見ると、エリオットのようなファンドの存在は一種の救世主にもなり得ます。

彼らが介入して経営改革が進めば、埋もれていた企業価値が開花し株価が上昇する可能性があるからです。実際、ソフトバンクGや三井不動産などではエリオット介入が株価押上げの契機となりました。

一方で、エリオットが絡むと株価が短期的に乱高下したり、不確実性が増すリスクもあります。企業との攻防が激化すれば、一時的に相場が荒れることも考えられます。

重要なのは、我々個人投資家もエリオット・マネジメントの動向に注目しておくことです。

彼らがどの企業に目を付け、何を提案しているかを知れば、その企業の将来シナリオを読むヒントになります。エリオットが大量保有報告を出した企業の株価は大きく動くことが多いため、チャンスにもリスクにもなり得るでしょう。

また、エリオットの存在は日本企業にガバナンス改革や資本効率向上を促す圧力となっており、長い目で見れば日本市場全体の活性化につながる可能性もあります。

エリオット・マネジメントは敵か味方か?――答えは一概に言えません。しかし確かなのは、彼らが投資の世界で無視できない大きなプレーヤーであり続けているということです。

その動き一つで国家さえも動かすエリオット。恐れすぎる必要はありませんが、賢明な投資家であるならば常に彼らの一挙手一投足を注視し、自らの投資判断に活かしていくべきでしょう。

エリオット・マネジメントという“劇薬”とうまく付き合いながら、日本市場で利益を上げていく——それがこれからの時代を生き抜く個人投資家の知恵なのかもしれません。

関連記事:2025年トランプショックを回避した日本のヘッジファンド:ブラッククローバーリミテッド(BlackCloverLimited/坂本俊吾氏創業)の戦略と実績